『えっ!そんなにするの?』

僕が若い頃は、インターネットもそんなに普及していなかったので引越しするってなったら不動産屋さんに行って探すというのが主流でした。保証会社なんてものは、聞いたこともなく親が保証人になってアパートやマンションを借りるというのが主流でした。

でも、今は全然違います!

なんてったって、不動産屋さんに物件を探しに行く人は皆無です。みなさんご存知の通りインターーネットが普及したからですね。その分、お得な物件が出たと思ったらその瞬間に決まってしまいます。

この記事では、内訳とその金額、さらには初期費用を抑える具体的な方法をわかりやすく解説します!

引越しにかかる初期費用とは?

基本の初期費用とは?

敷金、礼金、仲介手数料とは?

敷金とは

敷金というのは、部屋を借りる人が大家さんに預けておくお金のことです。

不動産の賃貸契約をするときに、不動産会社を通して契約者が支払う費用の一つで賃貸借契約上、債務を担保するために入居者が大家さんに支払うものです。これは賃料の不払いや未払いに対する担保としての意味もあります。

また、敷金は次のような場合に使われます。

敷金の用途

①賃料の不払いや未払いの補てん

②入居中の不注意、または故意で発生した汚損、毀損(傷や汚れ)などの退去時の修繕負担義務

通常の生活で起こる損耗や劣化に関しては、入居者の負担義務ではありませんが、「わざと」や「うっかり」傷をつけたことに対する修繕費用に対しても使われます。

お部屋をきれいに使っていれば、戻ってくるお金なのでお部屋はきれいに使うようにしましょう!ちなみに入居者さんにも部屋を大切に使いましょうという義務があるということも覚えておいてくださいね。

決して、「お金払って借りてやってるんだぞ!」なんて態度で入居してはいけません。善管注意義務というものがあるので…。

善管注意義務については、またどこかの機会にお話ししますね!

礼金とは

礼金は、大家さんに謝礼金として支払うお金です。敷金とは性質が全く違い、退去時に返金されることはありません。礼金の相場は家賃の1ヵ月分程とされていますが、近年では礼金を取らない物件も増えてきています。

仲介手数料とは

賃貸借契約をするにあたり、不動産会社(仲介会社)は貸主と借主の橋渡し役として各種調整や事務作業などを行います。「仲介手数料」は、その不動産会社に支払われる手数料のことです。取引成立に対する成功報酬なので、実際に賃貸借契約が成立しなかった場合には発生しません。

前家賃とは

前家賃とは言葉の通り「前もって家賃を支払う」ことです。

契約時には入居する月の家賃と翌月の家賃を先払いすることが一般的です。入居後はその物件を退去するまで、次の月の家賃を支払うことになります。

では、なぜ前家賃を払うのでしょうか?その訳を紐解いていきましょう!

そもそも賃貸物件が前家賃になっている理由は、家賃の滞納によるリスクを防ぐためです。

大家さんや管理会社などの貸主は賃貸経営で収入を得ているため、家賃の未納があると収入が得られないということになります。家賃未納のリスクを減らすためにこのような仕組みにしているのが現状です。

稀に後家賃というお部屋もあるということは耳にしますが、僕はまだ出会ったことがありません。前家賃か後家賃かは自分では選ぶことはできません。引っ越しを考えているのであれば前家賃ということを念頭に置いておいた方がよさそうですね。

保証会社の費用が高い理由

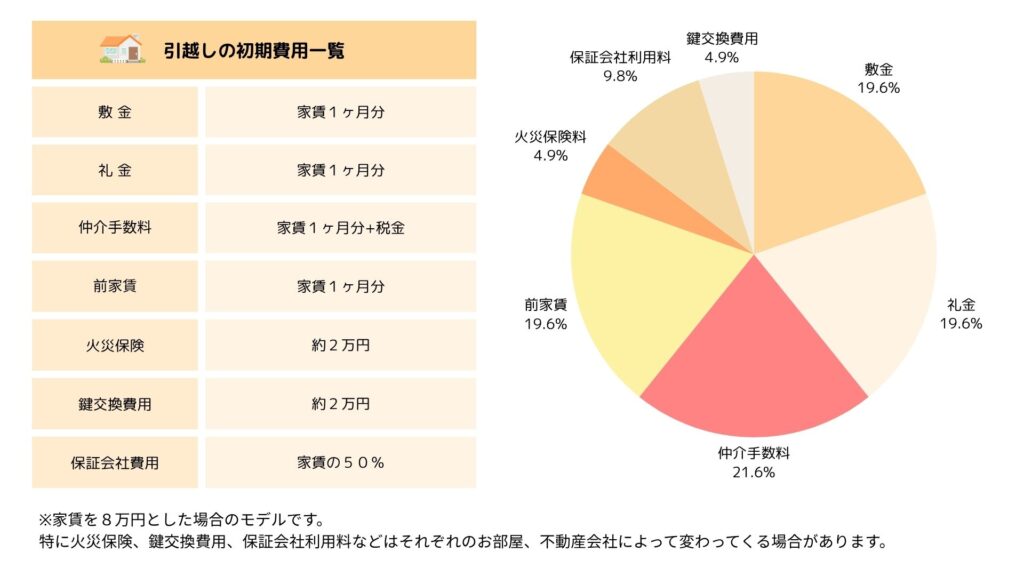

初期費用には、だいたいこのようなものがあります。正直なところ、僕が考えるに一番厄介なのは、保証会社の費用かなと思っています。冒頭でもお伝えした通り昔は保証人がいればよく、保証人の費用はかかりませんでした。

でも人口減少に伴い保証人となるべき人の高齢化などによって、保証人を確保することができなくなりました。それだけではないですが、このような背景があることもあって、保証会社が保証人の役割を担っているというわけです。

賃料の安いお部屋であれば保証料金も安いのですが、保証会社の費用は初期費用で家賃相当額の50%というのが相場です。家賃相当額というのは、家賃だけじゃないですよ。これは、1ヶ月に支払うすべての料金ということ。つまり、家賃の他に共益費や管理費を含んだ料金の50%が保証会社の初期費用になりますよってことです。

2万円のお部屋だったら、1万円の保証料金ですけど、これが8万円とか10万円を越えてくると、結構な額になっちゃいますよね。仲介をしている僕もちょっときついなーと思う項目です。

そうは言っても、保証人をつけることができない人が多いこのご時世、ありがたいお話ではあるのですが…。

損害保険(火災保険)とは?

損害保険(火災保険、借家人賠償責任特約)

賃借アパートやマンションを契約するとき、ほとんどの場合は同時に火災保険の加入をすすめられます。これは任意なのですが、契約条件として必須とされていることがほとんどです。

実際「いらないだろう。」と思うかもしれません。僕もそう思ってました!でも、これは万が一のためにも入っておいた方が良いものなのです。

時を遡ること明治32年。失火責任法という法律が制定されました。これはどんな法律かというと、火事を起こして隣家に損害を与えてしまっても『火事を起こした人は責任を負わなくてもいいですよ〜。』という内容です!

正直、まじかよっ!?て思いませんか。でも、それが現実なんです。貰い火で火事になったお家は、火事を起こした人から損害賠償を受けることができないんです。ただ、全てがそうかと言えばそうではないのですが…。

そこで、出てくるのが火災保険。火災保険には大きく分けて2種類あります。それは、大家さんが入るものと入居者さんが入るもの。

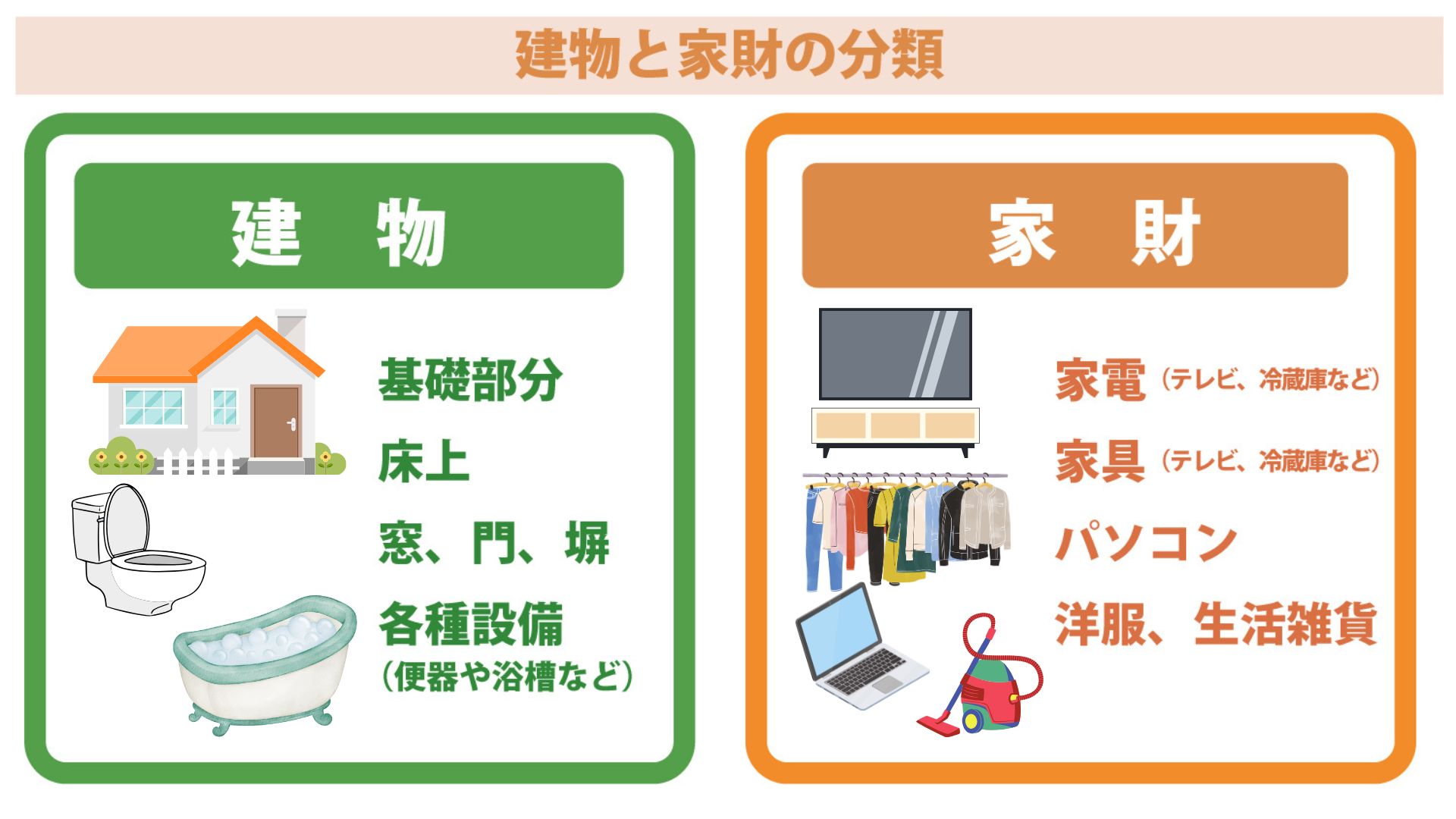

これらの違いは、大家さんのものは自分の所有する建物を補償するための保険。

また、入居者さんの加入する保険は火事になった時に自分の家財を補償するための保険。

そこで、もし入居者さんが火事を起こしてしまった時どうなるかというと、一般的には建物の損害は、大家さんの保険で補償されます。

そして、入居者さんの家財道具は入居者さんの保険で補償されます。

ただ、ここで問題になるのは入居者さんは失火責任方によって火事になって損害を受けた部分に関しては責任を負わなくていいですよ〜となっていますが、その裏で実は重大な責任が残っているのです。

それは、原状回復義務。これ、簡単にいうと『もしも部屋を傷つけてしまったり火事になった場合は元に戻してくださいね〜』というもの。

思い出してください。入居者さんの入ってる保険は、入居者さんの家財道具しか補償しませんでしたよね?

そう、大金を持っていなければ火事になった部屋を治すことなんてできっこないですよね?でも、そんな時に補償してくれるのが、借家人賠償責任特約など火災保険の特約。

だいたい2年間の契約で15,000円から20,000円台だと思います。月々に換算すれば1,000円行くか行かないかってところですかね?それで、いざという時の備えができるのですからできる限り入るようにしてみてください。

あと、余談ですが。2年未満で引越しをするってときは、保険会社に返金してもらえるか確認してみてください。これは、普通の不動産会社さんでは退去の時には確認してくれないと思います。

僕は、20代の頃は毎年引っ越ししていたので、毎年のように返金してもらってた記憶があります。

保険の解約手続きは、忘れずに行ってくださいね!

まとめ

賃貸物件の初期費用は家賃の4〜5ヶ月分が相場です。保証会社や火災保険など、見落としがちな項目に注意して、お得に引っ越ししましょう!